从实现全球通信覆盖到开展灾害全域监测,这些由数万颗卫星组成的大规模星座,正深刻改变着人类发展太空、利用太空的方式。而支撑这一庞大系统稳定、高效运转的核心,便是大规模星座测运控系统。

当我们抬头仰望星空,除了璀璨的星辰,如今还有一个个庞大的“卫星星座”正在近地轨道默默运行。从实现全球通信覆盖到开展灾害全域监测,这些由数万颗卫星组成的大规模星座,正深刻改变着人类发展太空、利用太空的方式。而支撑这一庞大系统稳定、高效运转的核心,便是大规模星座测运控系统。或许你会好奇,这个看似复杂到难以想象的系统,其背后究竟蕴含着怎样的运行逻辑?事实上,它的本质是复杂系统理论在太空领域的极致演绎,而蜂群、涌现、集体无意识与人工智能这些看似不相关的概念,恰恰能为我们揭开它的神秘面纱。

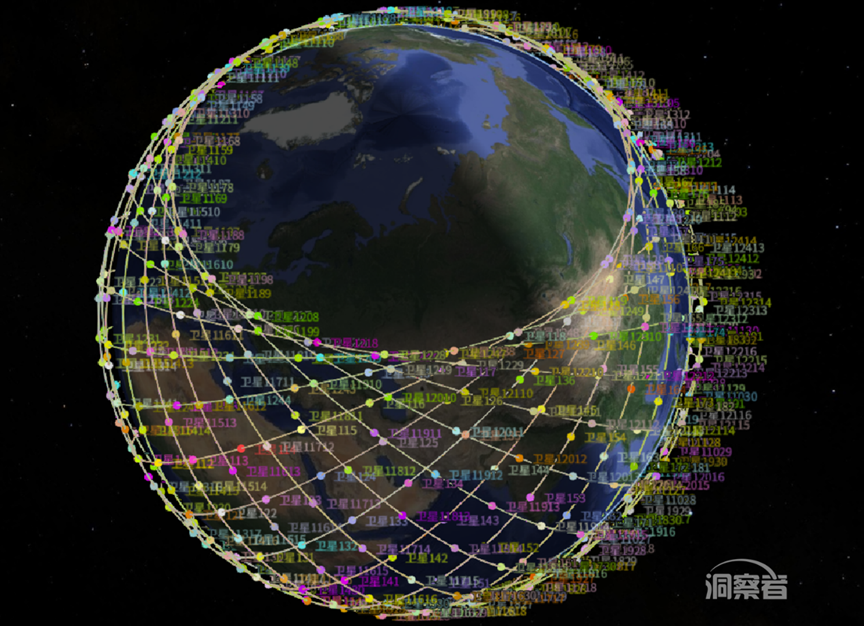

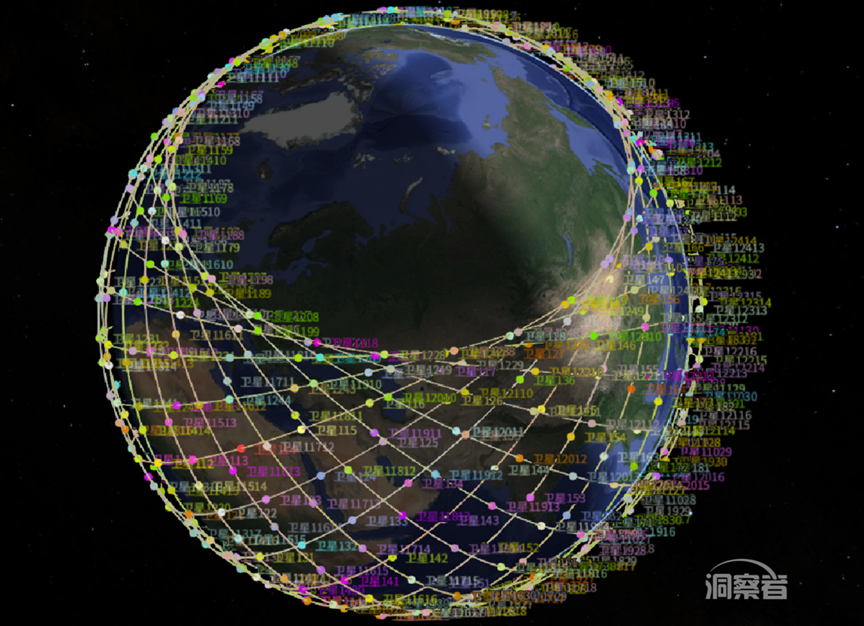

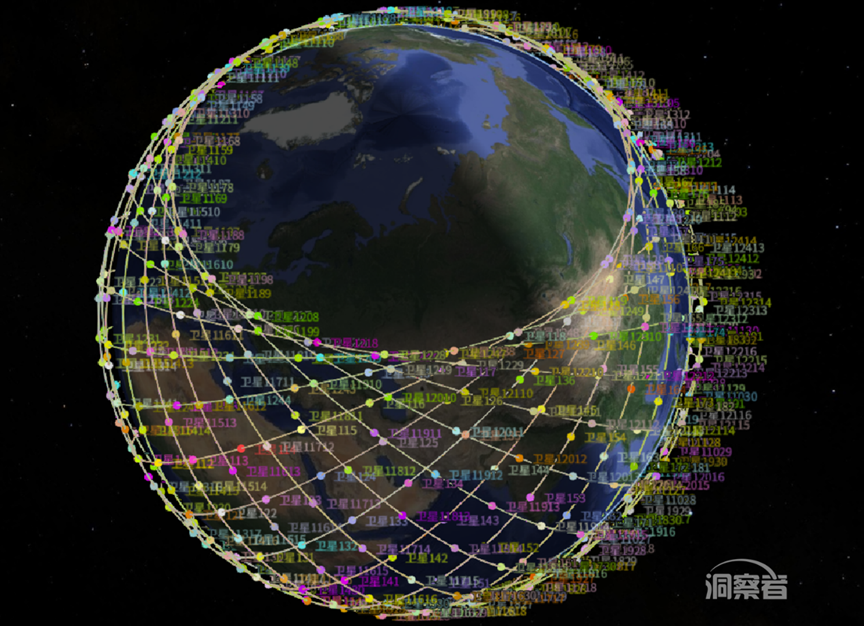

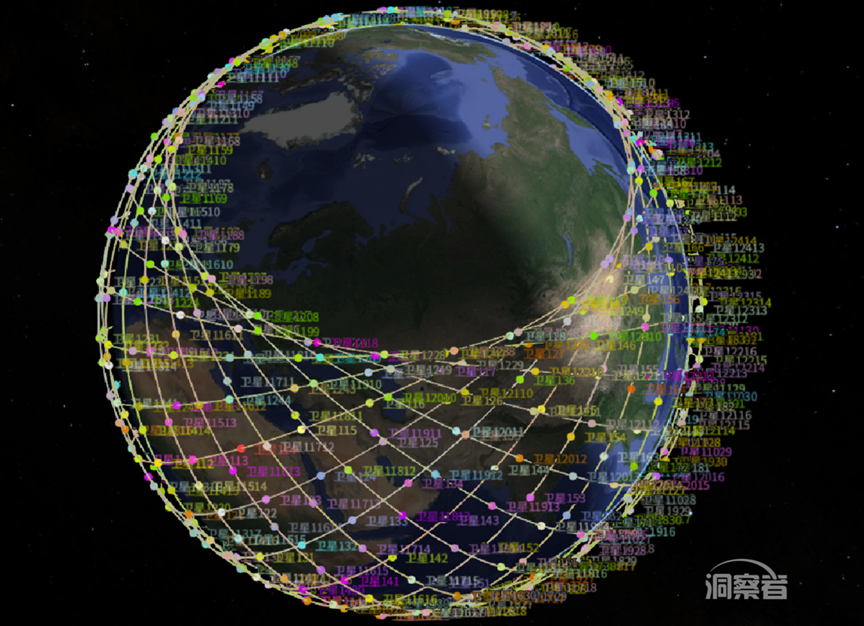

洞察者空间信息分析平台卫星星座仿真

蜂群启示 个体有限能力构筑系统无限可能

提及蜂群,人们脑海中往往会浮现出这样的场景:数以万计的蜜蜂在花丛间轻盈穿梭,看似无序的纷飞背后,实则精准执行着采蜜、筑巢、防御等复杂任务。单只蜜蜂的感知与行动能力极为有限,既无法完成大规模迁徙,也难以独立建造精巧蜂巢。然而,当它们通过信息素构建起动态互联的信息网络,整个蜂群便涌现出超越个体的智慧,展现出惊人的群体协作能力。

大规模星座系统中的卫星,恰似蜂群中的每一只蜜蜂。每一颗卫星的体积、重量有限,其搭载的感知设备和计算芯片也只能实现特定的功能,比如获取局部区域的图像数据、进行简单的轨道计算等。如果单独将一颗卫星送入太空,它能发挥的作用微乎其微,既无法实现全球范围的通信,也难以对大型灾害进行全面监测。

但当数万颗卫星按照特定的轨道规划分布在近地轨道,情况便发生了翻天覆地的变化。这些卫星通过星间链路连接在一起,形成了一个庞大而紧密的网络。一颗卫星获取到的数据,可以快速传递给周边的卫星,再通过层层接力,传输到地面控制中心;当某一颗卫星发现轨道上存在潜在的碰撞风险时,它能及时将预警信息分享给附近的卫星,让整个星座提前做好规避准备。就像蜂群通过个体间的协作完成复杂任务一样,卫星之间的动态互联,让整个大规模星座测运控系统具备了从简单个体行为涌现复杂整体功能的潜质,为实现更宏大的太空任务奠定了基础。

涌现 从个体间协作到系统宏观能力的飞跃

在蜂群的活动中,还有一个令人惊叹的现象——涌现。当蜂群需要进行远距离迁徙时,没有任何一只蜜蜂充当“指挥官”,但它们通过相互传递信息素,就能自发地形成整齐的迁徙队伍,准确地朝着目标方向前进;当蜂巢面临食物短缺的困境时,蜜蜂们会自发地扩大觅食范围,最终总能找到新的食物来源。这种无需外部指令,由个体之间的简单互动产生复杂整体行为的现象,就是涌现。

而在大规模星座系统中,涌现现象同样发挥着至关重要的作用。每一颗卫星都遵循着预设的简单规则,比如“定期向周边卫星发送自身轨道信息”“接收到故障信号后主动调整工作模式”等。这些规则看似简单,甚至有些“机械”,但当数万颗卫星同时按照这些规则运行、互动时,整个系统便会涌现出单个卫星无法实现的宏观能力。

以全球实时通信为例,单独一颗卫星的信号覆盖范围有限,无法满足跨洲际、跨大洋的通信需求。但当大量卫星在近地轨道形成星座网络后,一颗卫星接收到地面用户的通信信号,会迅速将信号传递给相邻的卫星,通过卫星之间的接力传输,信号能在短时间内跨越万里,到达目标用户所在的区域。这种全球实时通信能力,并非某一颗卫星单独具备的,而是整个星座系统通过个体协作涌现出来的宏观功能。

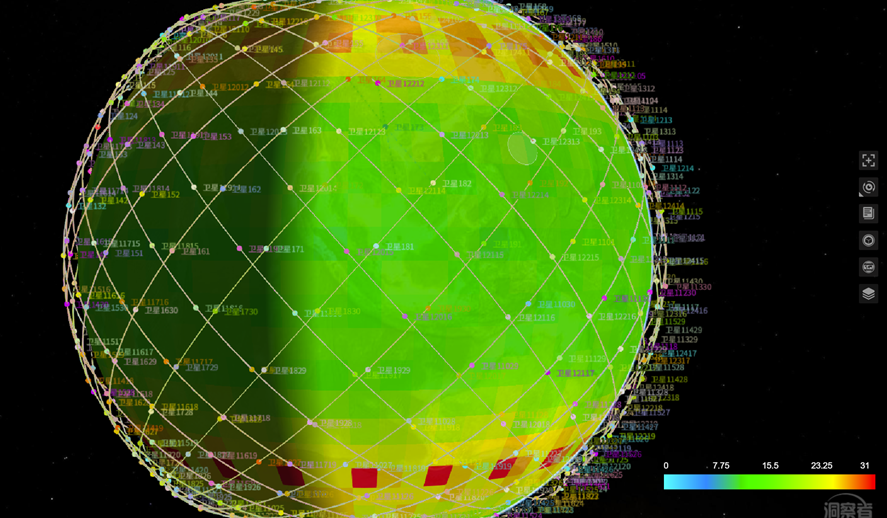

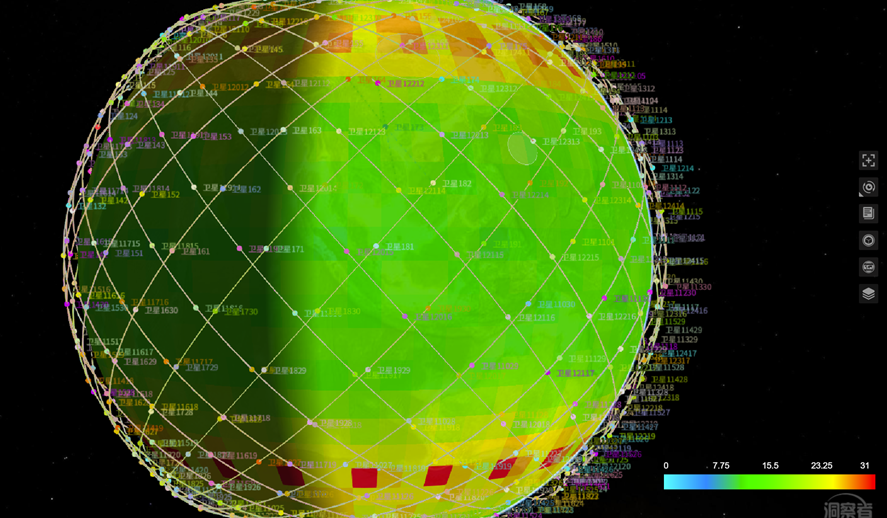

洞察者空间信息分析平台卫星星座覆盖能力仿真

集体无意识 系统自组织运行的底层密码

在心理学研究中,荣格(CarlGustavJung)提出的"集体无意识"理论作为深度心理学的重要基石,是指人类种群在漫长进化历程中积淀的、超越个体经验范畴的普遍心理原型。这些先验性的心理结构以遗传密码的形式潜伏于个体潜意识层面,通过原型意象的激活机制,对人类认知模式、价值判断及行为选择产生根本性影响。类比于此,在大规模星座系统的运行机制中,同样存在着具有自组织特征的"集体无意识"范式,该机制构成系统实现自主协同、动态适配等智能行为的核心逻辑与底层架构。

在星座系统种,这种“集体无意识”体现为所有卫星共同遵循的通信协议、故障冗余规则及任务优先级算法。这些规则和算法并非某一颗卫星“自主思考”得出的,而是在系统设计之初,由工程师们根据太空环境的特点、卫星的任务需求等因素制定出来的,然后“植入”到每一颗卫星的控制系统中。它们就像刻在卫星“基因”里的本能,指引着卫星在太空环境中自主行动。

当卫星在运行过程中面临空间碎片威胁时,无需地面控制中心发出指令,卫星会根据预设的碰撞规避规则,自动调整轨道参数,避开碎片的撞击;当多个任务同时需要卫星资源时,卫星会依据任务优先级算法,优先处理紧急、重要的任务,比如灾害监测任务会优先于日常的环境观测任务。这种“无意识”的协同,不仅大大提高了系统的响应速度,规避了中心化控制的延迟风险,还让系统具备了强大的容错能力。

人工智能赋能 从“无意识协同”到“有意识优化”

然而,太空环境的复杂性远超我们的想象。除了已知的空间碎片、太阳活动等影响因素,还可能出现各种突发状况,比如未知的空间辐射、卫星零部件的意外故障等。纯粹依赖预设规则的“集体无意识”,在面对这些极端复杂的情况时,往往显得力不从心。这时,人工智能的介入,为大规模星座系统带来了新的活力,推动系统从“无意识协同”升级为“有意识优化”。

若将大规模星座系统类比为生物智能群体,人工智能算法可视为具备自主思考能力的核心决策单元。该算法通过构建多维数据解析模型,对卫星在轨运行参数、设备健康状态监测数据及空间环境信息进行深度挖掘分析。依托边缘计算与云计算协同处理架构,算法不仅能够基于预设阈值实现单星异常工况的实时诊断,包括能源供给异常、敏感器性能衰退等故障类型,还可通过时序数据关联分析与时空特征提取技术,建立星座运行状态的群体行为模型,识别卫星系统内部存在的非线性耦合关系与潜在风险。

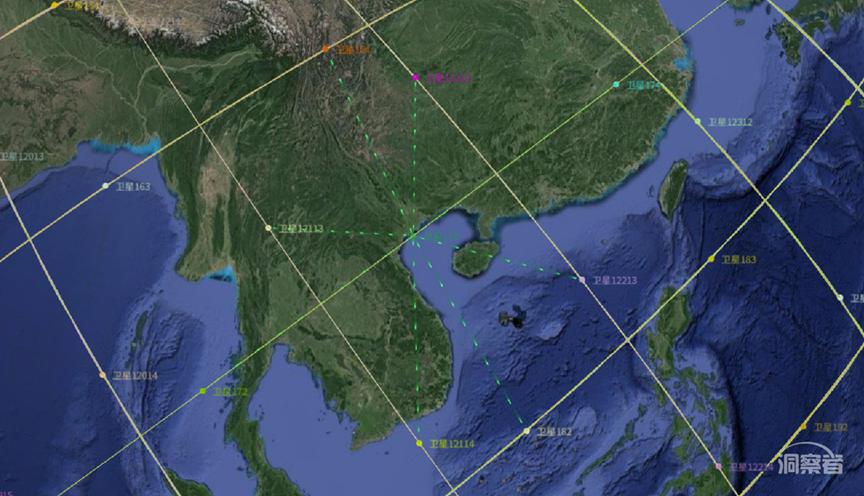

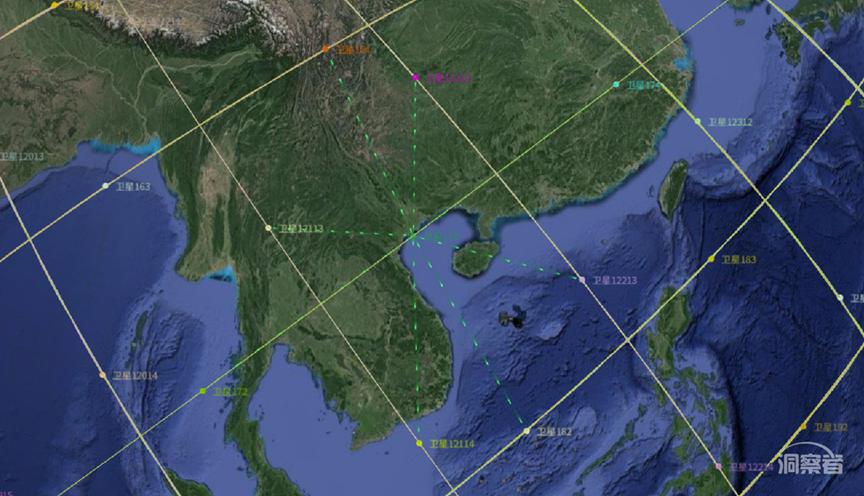

洞察者空间信息分析平台大规模计算星座分布式拓扑组网仿真

例如,在处理卫星健康监测数据时,AI算法能从数以千计卫星的传感器数据流里,精准识别出隐蔽的设备故障隐患。当卫星上的多个关键部件出现性能参数异常波动,且这些异常在时间序列上呈现特定关联时,极有可能发展为严重的系统故障,甚至导致卫星失控报废。这类早期故障征兆混杂在庞大的实时数据流中,人工巡检极易疏漏。而AI凭借其强大的模式识别能力和动态数据分析模型,不仅能敏锐捕捉到这些细微异常,还能提前预测故障发生概率,及时向地面控制中心推送预警信息,并同步生成针对性的维护策略和应急处置方案。

未来展望 迈向兼具韧性与智慧的太空智能系统

从蜂群的自然智慧中汲取灵感,到在大规模星座系统中应用复杂系统理论;从依赖“集体无意识”实现系统自组织运行,到借助人工智能推动系统优化升级,我们清晰地看到了一条复杂系统在太空领域的演化路径。这条路径告诉我们,复杂系统的活力源于个体自主性与群体关联性的平衡,涌现现象是这种平衡的外在表现,集体无意识提供了初始秩序的基石,而人工智能则赋予系统在动态环境中自我迭代的能力。

展望未来,大规模星座系统还将实现更深度的融合与创新。一方面,AI技术将进一步深入理解系统的“集体无意识”规则,通过不断学习和优化,让卫星之间的协作更加高效、精准。比如,AI可以根据卫星长期运行的数据分析,对通信协议、故障冗余规则进行动态调整,使其更适应太空环境的变化。另一方面,系统还将催生更高级的涌现功能。或许在未来,大规模星座不仅能实现全球通信、灾害监测等基础任务,还能协同开展太空科学研究,比如对宇宙射线、黑洞等天体现象进行联合观测,为人类探索宇宙奥秘提供更强大的支持。

从实现全球通信覆盖到开展灾害全域监测,这些由数万颗卫星组成的大规模星座,正深刻改变着人类发展太空、利用太空的方式。而支撑这一庞大系统稳定、高效运转的核心,便是大规模星座测运控系统。

当我们抬头仰望星空,除了璀璨的星辰,如今还有一个个庞大的“卫星星座”正在近地轨道默默运行。从实现全球通信覆盖到开展灾害全域监测,这些由数万颗卫星组成的大规模星座,正深刻改变着人类发展太空、利用太空的方式。而支撑这一庞大系统稳定、高效运转的核心,便是大规模星座测运控系统。或许你会好奇,这个看似复杂到难以想象的系统,其背后究竟蕴含着怎样的运行逻辑?事实上,它的本质是复杂系统理论在太空领域的极致演绎,而蜂群、涌现、集体无意识与人工智能这些看似不相关的概念,恰恰能为我们揭开它的神秘面纱。

洞察者空间信息分析平台卫星星座仿真

蜂群启示 个体有限能力构筑系统无限可能

提及蜂群,人们脑海中往往会浮现出这样的场景:数以万计的蜜蜂在花丛间轻盈穿梭,看似无序的纷飞背后,实则精准执行着采蜜、筑巢、防御等复杂任务。单只蜜蜂的感知与行动能力极为有限,既无法完成大规模迁徙,也难以独立建造精巧蜂巢。然而,当它们通过信息素构建起动态互联的信息网络,整个蜂群便涌现出超越个体的智慧,展现出惊人的群体协作能力。

大规模星座系统中的卫星,恰似蜂群中的每一只蜜蜂。每一颗卫星的体积、重量有限,其搭载的感知设备和计算芯片也只能实现特定的功能,比如获取局部区域的图像数据、进行简单的轨道计算等。如果单独将一颗卫星送入太空,它能发挥的作用微乎其微,既无法实现全球范围的通信,也难以对大型灾害进行全面监测。

但当数万颗卫星按照特定的轨道规划分布在近地轨道,情况便发生了翻天覆地的变化。这些卫星通过星间链路连接在一起,形成了一个庞大而紧密的网络。一颗卫星获取到的数据,可以快速传递给周边的卫星,再通过层层接力,传输到地面控制中心;当某一颗卫星发现轨道上存在潜在的碰撞风险时,它能及时将预警信息分享给附近的卫星,让整个星座提前做好规避准备。就像蜂群通过个体间的协作完成复杂任务一样,卫星之间的动态互联,让整个大规模星座测运控系统具备了从简单个体行为涌现复杂整体功能的潜质,为实现更宏大的太空任务奠定了基础。

涌现 从个体间协作到系统宏观能力的飞跃

在蜂群的活动中,还有一个令人惊叹的现象——涌现。当蜂群需要进行远距离迁徙时,没有任何一只蜜蜂充当“指挥官”,但它们通过相互传递信息素,就能自发地形成整齐的迁徙队伍,准确地朝着目标方向前进;当蜂巢面临食物短缺的困境时,蜜蜂们会自发地扩大觅食范围,最终总能找到新的食物来源。这种无需外部指令,由个体之间的简单互动产生复杂整体行为的现象,就是涌现。

而在大规模星座系统中,涌现现象同样发挥着至关重要的作用。每一颗卫星都遵循着预设的简单规则,比如“定期向周边卫星发送自身轨道信息”“接收到故障信号后主动调整工作模式”等。这些规则看似简单,甚至有些“机械”,但当数万颗卫星同时按照这些规则运行、互动时,整个系统便会涌现出单个卫星无法实现的宏观能力。

以全球实时通信为例,单独一颗卫星的信号覆盖范围有限,无法满足跨洲际、跨大洋的通信需求。但当大量卫星在近地轨道形成星座网络后,一颗卫星接收到地面用户的通信信号,会迅速将信号传递给相邻的卫星,通过卫星之间的接力传输,信号能在短时间内跨越万里,到达目标用户所在的区域。这种全球实时通信能力,并非某一颗卫星单独具备的,而是整个星座系统通过个体协作涌现出来的宏观功能。

洞察者空间信息分析平台卫星星座覆盖能力仿真

集体无意识 系统自组织运行的底层密码

在心理学研究中,荣格(CarlGustavJung)提出的"集体无意识"理论作为深度心理学的重要基石,是指人类种群在漫长进化历程中积淀的、超越个体经验范畴的普遍心理原型。这些先验性的心理结构以遗传密码的形式潜伏于个体潜意识层面,通过原型意象的激活机制,对人类认知模式、价值判断及行为选择产生根本性影响。类比于此,在大规模星座系统的运行机制中,同样存在着具有自组织特征的"集体无意识"范式,该机制构成系统实现自主协同、动态适配等智能行为的核心逻辑与底层架构。

在星座系统种,这种“集体无意识”体现为所有卫星共同遵循的通信协议、故障冗余规则及任务优先级算法。这些规则和算法并非某一颗卫星“自主思考”得出的,而是在系统设计之初,由工程师们根据太空环境的特点、卫星的任务需求等因素制定出来的,然后“植入”到每一颗卫星的控制系统中。它们就像刻在卫星“基因”里的本能,指引着卫星在太空环境中自主行动。

当卫星在运行过程中面临空间碎片威胁时,无需地面控制中心发出指令,卫星会根据预设的碰撞规避规则,自动调整轨道参数,避开碎片的撞击;当多个任务同时需要卫星资源时,卫星会依据任务优先级算法,优先处理紧急、重要的任务,比如灾害监测任务会优先于日常的环境观测任务。这种“无意识”的协同,不仅大大提高了系统的响应速度,规避了中心化控制的延迟风险,还让系统具备了强大的容错能力。

人工智能赋能 从“无意识协同”到“有意识优化”

然而,太空环境的复杂性远超我们的想象。除了已知的空间碎片、太阳活动等影响因素,还可能出现各种突发状况,比如未知的空间辐射、卫星零部件的意外故障等。纯粹依赖预设规则的“集体无意识”,在面对这些极端复杂的情况时,往往显得力不从心。这时,人工智能的介入,为大规模星座系统带来了新的活力,推动系统从“无意识协同”升级为“有意识优化”。

若将大规模星座系统类比为生物智能群体,人工智能算法可视为具备自主思考能力的核心决策单元。该算法通过构建多维数据解析模型,对卫星在轨运行参数、设备健康状态监测数据及空间环境信息进行深度挖掘分析。依托边缘计算与云计算协同处理架构,算法不仅能够基于预设阈值实现单星异常工况的实时诊断,包括能源供给异常、敏感器性能衰退等故障类型,还可通过时序数据关联分析与时空特征提取技术,建立星座运行状态的群体行为模型,识别卫星系统内部存在的非线性耦合关系与潜在风险。

洞察者空间信息分析平台大规模计算星座分布式拓扑组网仿真

例如,在处理卫星健康监测数据时,AI算法能从数以千计卫星的传感器数据流里,精准识别出隐蔽的设备故障隐患。当卫星上的多个关键部件出现性能参数异常波动,且这些异常在时间序列上呈现特定关联时,极有可能发展为严重的系统故障,甚至导致卫星失控报废。这类早期故障征兆混杂在庞大的实时数据流中,人工巡检极易疏漏。而AI凭借其强大的模式识别能力和动态数据分析模型,不仅能敏锐捕捉到这些细微异常,还能提前预测故障发生概率,及时向地面控制中心推送预警信息,并同步生成针对性的维护策略和应急处置方案。

未来展望 迈向兼具韧性与智慧的太空智能系统

从蜂群的自然智慧中汲取灵感,到在大规模星座系统中应用复杂系统理论;从依赖“集体无意识”实现系统自组织运行,到借助人工智能推动系统优化升级,我们清晰地看到了一条复杂系统在太空领域的演化路径。这条路径告诉我们,复杂系统的活力源于个体自主性与群体关联性的平衡,涌现现象是这种平衡的外在表现,集体无意识提供了初始秩序的基石,而人工智能则赋予系统在动态环境中自我迭代的能力。

展望未来,大规模星座系统还将实现更深度的融合与创新。一方面,AI技术将进一步深入理解系统的“集体无意识”规则,通过不断学习和优化,让卫星之间的协作更加高效、精准。比如,AI可以根据卫星长期运行的数据分析,对通信协议、故障冗余规则进行动态调整,使其更适应太空环境的变化。另一方面,系统还将催生更高级的涌现功能。或许在未来,大规模星座不仅能实现全球通信、灾害监测等基础任务,还能协同开展太空科学研究,比如对宇宙射线、黑洞等天体现象进行联合观测,为人类探索宇宙奥秘提供更强大的支持。